京都学園大学教授 山崎 芙紗子

江戸時代の初め、のちの大岡政談のモデルとなった名裁判官が、この京都の地で活躍しておりました。慶長六年(1601)から承応三年(1654)まで親子二代にわたって京都所司代を務めた板倉伊賀守勝重と板倉周防守重宗です。この二人は京都の町のお触書を出したご当人でございますから、そこは京都の町のこと、たくさんお触書が残っていまして、皆さんお名前をご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この二人の活躍を、元禄時代の流行作家、井原西鶴が『本朝桜陰比事』(元禄二年刊。本朝は日本、比事は裁判のこと。裁判を先例に比べて判決を下すことから比事といった)という作品のなかで、名前を伏せて登場させています。実はこの『本朝桜陰比事』、もともとは中国に『棠陰比事』という名裁判を集めた本がございまして、林羅山が日本に紹介し普及させ、大変人気を博しました。でもそれは中国のことですし、漢文で書かれてもおりますので、やっぱり、舞台が日本で、しかも易しく書かれたのが面白かろうということで、西鶴が著わしたのが、『本朝桜陰比事』でございます。二人の裁判例はまず『板倉政要』という本にまとめられ、それを西鶴が小説の資料としたというわけでございます。のちに八代将軍吉宗公の時代に江戸南町奉行の大岡越前守忠相という人がたくさんの名裁判をしたとして知られていますが、その名裁判のほとんどは、この二人の板倉さんのされた裁判を大岡さんがしたとして、再度作り替えられたというところが実情のようでございます。

さて、前置きはこのくらいにして、早速、西鶴の書いた京の町の事件簿、お話を進めてまいりましょう。

[ TOP ]

姉小路の針屋の一人娘に、それはそれはすばらしい美人がおりました(さすが繊維の街で京の姉小路には針屋がたくさん軒を連ねていたそうでございます)。この娘、身分の高いお公家さまにご奉公に出たところ、「鶯」と名づけられ、他に並ぶものがないほど、お気に入りのお妾さんとなりました。お公家さまは体裁もお考えにならずに、この女をご寵愛になり、家中の人に、今までは朋輩衆の一人であった女を奥様に準ずる人として「御前さま」と呼ばせ丁重な扱いをさせました。玉の輿に乗った女はお公家様の御殿の奥に入ってしまって、普通の人がお顔を見ることすらできなくなってしまいました。

この部分は源氏物語の冒頭の部分を下敷きにしております。桐壺更衣という少し身分の劣る女性、つまり光源氏の母親が宮中に入り、周りの人の思惑も省みないほどの大変な寵愛を受けます。その桐壺更衣は朋輩の妬みを買って、ストレスのあまりだんだん弱って亡くなってしまいますけれども、その運命もこの鶯という女性の運命と重なっております。

さて、次の段階では源氏物語を離れまして、事件が起こります。あるとき、たくさんの女性たちが夕餉のお膳を運んでおりました。奥御殿にいる鶯はいつもよりは気持ちよくご飯を召し上がったのですが、急に苦しみだして、手足はひきつって紫色になり、息も絶え絶えに、湯も水も飲めない様子です。人の命は露と申しますが、しぼんでいく朝顔のような容態で、「これはもう死ぬのではないか」と、周りのものは泣き騒ぎました。医者に診せると「食い合わせに違いない」と気付け薬を与えましたが効果はなく、はかなくこの世を去ってしまいました。お公家様のお嘆きは一通りではありません。

亡骸を片付けてから、食べたものを調べてみると、汁は鱸の白煮……この辺りから当時の人々の食べ物が出てまいりますので、よくわかって面白いところです……、鱠に鱚子(キスの小さいものを鱠にしたもの)、焼き物には一夜塩の鯛、練味噌に竹輪の蒲鉾、五香木の浸し物、それに浅漬けの香の物といったようなもので、これには一緒に食べて当るようなものはありません。皆が不思議に思って、一つひとつ調べていくうちに、味噌の色が薄青い色をしているのが気にかかりました。そこで飼い猫に食べさせてみたところ、ほんのしばらくの間に苦しみだし、死んでしまいました。さては毒薬が入っていたに違いないと、台所を調べた際、女たちがどうも怪しいとは思ったけれども、はっきり誰かと名指しすることができません。そこで聡明なお方(お奉行様を指しております)に吟味をお願いすることになりました。

このような身分の高いところにお勤めになっている女中さんたちですので、それぞれ良いお家のご出身です。拷問にかけるわけにもいかず、取り調べの方法に皆々困っていたわけですが、お奉行様はそれら十六名の女たちに十六枚の生絹の帷子を作って、お着せになりました。この生絹の帷子は、つまり中が透けて見え、少し硬い生地で、ピッと張っております。それを十六人の女に着せ、一つのお座敷に全員を押し込め、「明日はお前たちを拷問にかける」と仰せになりました。さて、挿絵はその晩の十六人の女たちの様子です。まず向かって右から故郷のことを恋しく思って泣く者、どうでもなれと居直って寝転んでいる者、お互いに慰めあっている者や、ヤケになって踊りを踊っている者、真っ暗ななか、朋輩を「わっ」と嚇す者など、それぞれ思い思いの夜を過ごしました。

次の日、お奉行さまは一人ずつお白州に呼び出してごらんになりました。尋問をしていったわけですが、それぞれ一晩、寝たり騒いだりしたものですから、皆、生絹の生地が皺だらけになり、あるいは結い上げた髪もしどけなくなっておりましたが、中に一人だけ髪は少しも乱れず、生絹もピンとしたままであるという(挿絵では中央でほおづえをついている)女がおります。お奉行様は「おまえが犯人である」として、この女を尋問しますと、頼まれて毒を盛ったことを白状いたしました。

お奉行さまのおっしゃるには「身に覚えのある者は、明日は拷問されると聞いて、どうなるだろうと思えば身動きもできず、じっとうずくまっているものだ。この生絹に皺が寄っていない女が犯人に違いない」と。実際その通りだったのでございます。この女が申しますのには、以前にこのお公家様のお屋敷にお妾奉公に上っていたが殿様に飽かれて捨てられた女から頼まれて毒を盛った、ということでございます。これによって一件は落着いたしました。

[ TOP ]

昔、都の町に、歌念仏がひろがり、中でも嵯峨の安楽坊というものは、声を細く長く節をつけ、普通の念仏より格別にすぐれておりましたので、これを聞く世間の人々は信仰心を起こしたということでございます。折から十夜(十日間にわたって念仏を唱える)、この日も目にも見えない極楽を求めて、人々は無用の念仏講をしておりました……「有難い念仏講」とは「本当にあるかどうかもわからない極楽を求めて無用の念仏講」という意味なのが作者西鶴の現実主義の表れです。なぜそれが無用なのかといえば、この念仏を一生懸命唱えた信心深い男が殺されるという事件だからなのですが……

そのお十夜が明ける暁時分の松原通。どの家も店の戸を開けようと通りを見やると、年のころ四十二、三の男が左の手に浄土数珠をかけながら、胴骨を矢で射通されて倒れておりました。その男の死に顔を見知っているものがあって、「これは大仏前の煙管屋だ」というので、急いでそこへ人を遣ると、女房はびっくりして駆けつけてきて、見る目も痛ましいほど嘆きました。すぐにお念仏の仲間のところへ行って、このことを話しました。仲間たちは男の若い死を悼んで「この人に我々の跡のことを頼んでおいたのに」とにわかに燈明をあげたり、お花をたむけたりいたします。この人たちはいずれも老人で、疑いをかけられるような者はおりません。そこで女房は奉行所に訴え出ます。

いろいろとお取調べがあった末に「日頃の様子から、これは怪しいと思うような者はないか」というお尋ねがありました。女房は「ずっと親しくしたおりましたが、近頃疎遠になっている友人が二人ございます」と申し上げました。そこでその二人が呼び出され、お奉行様から事情聴取を受けることになりました。ひとりの男が「私と被害者は蹴鞠の友の会に入っていて、お家元から蹴鞠を習っておりました。ところが私はどんどん上手になって、お家元から可愛がられていたので、被害者はだんだん妬むようになり、自然と疎遠になったのでございます」と申します。「なるほど」とお奉行さま納得。もう一人の男が申しますのに「私どもは、遊び仲間でした。花月という女郎を二人とも念がけて、この女の気を惹こうと競争になりました。その競争心が邪魔をしてなんとなく疎遠になりました。けれどもその女はまだ務めをしておりますから、その女に聞いてもらえば私たちの関係はたいしたことはなかったとおわかりいただけます」お奉行さまはその男の言い訳にも納得されました。

お奉行様が重ねておっしゃるには「ところでお前たちは被害者と親しかったのであるから、それぞれ香典として男の女房に銭一貫目ほどやるがよい」とおっしゃいました。このお金は現在のお金になおしますと、約百万円くらいにもなり、お香典としては大変な額です。二人の男のうち一人は、「結構でございます。すぐに払います」と申しました。そこでお奉行様は「どうしてそんなにすぐに払えるのだ。百万円もやるような仲ではないだろう」とまたちょっかいを出されました。すると男は「私は身代が裕福で、百万円くらい払っても大したことはないんでございます」と申しました。もう一人の男は「私はとてもそんな香典は出せません」と申します。こちらにもその理由をお尋ねになると、「私は実は生活にも困っております。とてもそんな香典が出せるような事情ではありません」と申しました。お奉行様は二人の言い訳をどちらも「もっともである」とおっしゃって、二人を返されました。女房に向かっておっしゃるには「これで怨恨の線も断たれて、事件は迷宮入りになってしまった。しかたがないので葬れ。それについては証拠となる、突き刺さっていた矢を一緒に壷に入れて葬れ。百日経ったら再婚してよいぞ」とおっしゃいました。

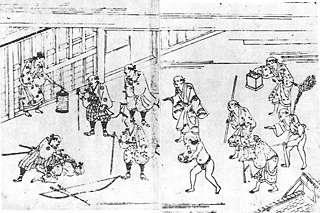

それから一年くらいが経った新春、世間も暗い夜中過ぎ、その男の射殺された松原通りの同じ町で、門々をたたきながら「泥棒!早く出てきて!」と叫ぶ女の声が響きます。人々はびっくりして、手に手に棒や乳切木(両側が太くなって真ん中部分が細くなっている)をふりまわして出てきましたが、その中に一人だけ、半弓を持ち、ものものしい格好で駆け出てきたものがいました。すると軒陰に隠れていた役人がその男を取り巻いて縄をかけ、「この子細は後でわかる。奉行所へ来い」と、引っ張られていきました。町の者たちもぞろぞろとついて行きます。(挿絵の向かって左側の提灯を持っているのが悲鳴をあげた女です)

場所は松原通です。左側に描かれている四人の男はお奉行様配下のお役人でこっそり見張っていた人たちです。右側はおっとり刀で出てきた町内の人たちです。本文の中には棒や乳切木を持ってでてきたとありましたが、絵を担当した人は遊び心があったと見えて、人々がどんなものを持って出てきたかというのを面白おかしく描いています。ふんどし姿で出てきた男は狼狽して役にも立たない枕を持っておりますし、おばあさんに見合わない大きな米つき台らしいものを持ち出しています。竹箒や、寝間の枕元にあった行灯を持、腰に短刀を差して出てきている人もいます。

一番おかしいのは、じつはふんどし男の後ろの男でして、この男の着ているものをよくご覧下さい。振袖で、若い女の派手な着物を着ているわけです。暗がりであわてたあまり、一緒に寝ていた女の着物を引っ掛けて飛び出してきております)。お奉行様の尋問に、捕まった男は「この半弓は、親の代から伝わっていたもので、いつも床の間に飾ってあります。これを持って私が出てきたことに何の不審もありません」と申します。そこでお奉行さまは、死んだ者と一緒に葬った証拠の矢を掘り起こさせ、この男が持っていた矢と比べてご覧になりますと、全く作りが同じでした。やがてこの男は観念し申しますには「自分は商人ではありますが、弓を習っておりました。だんだんと的に当たるようになり、面白くなって、狐や猫を射てみると、これまた命中するのでますます面白くなりました。今度は人間を射てみたいと思い、この犯行に及びました」ということで一件は落着。男は重いお仕置きにあったということでございます。

[ TOP ]

もう少し、ご近所とのお付き合いについて軽い事件がございましたので、ご紹介いたしましょう。どこというのは確定しておりませんが、京都の町の中の出来事です。全員が法華宗である町内に一人だけ浄土宗の者が住んでおりました。浄土宗は、南無阿弥陀仏で鐘を叩いてチーンと鳴らします。そのチーンという鐘の音が聞こえてくるたびに、目障り耳障りでお題目を唱えているムードが冷めてしまうというわけで、町内の者たちはなんとかこの男を追い出したいと考えたのですが、この男はたまたま家持であり、借家人ではありません。借家人でないものを追い出すことはできませんから、なんとか法華宗に改宗してほしいと考えました。

金をやれば法華宗に改宗するのではないかと考えた町内の者たちはお金を集め、銀にして三十枚(現在のお金にして約百三十万円)をこの男のところへ持っていって、なんとか改宗してくれるよう頼みました。初めは嫌がっていたその男も、お金は欲しいものですから「それでは私も法華宗になります」と申しました。町内の者たちはそれはもう喜んで、男の門前に集り、題目踊りを踊ってお祝いをいたしました。

ところがその男、それから一年ばかりは法華宗に入っていたのですが、やっぱり元の浄土宗が良くなってしまって、最近ではまたチーンで南無阿弥陀仏とやりはじめました。これには町内の者たちも黙ってはおりません。男は「確かにいっぺんは法華宗になったのだから、それでお金の分は済んでいる」と申しますし、町内の者たちは「一年だけではなく永久に法華宗になるのではなかったのか。そのつもりで金を出したんだ」とお互いに譲りません。そこでお奉行様のところへ訴え出ることになります。

それを聞いたお奉行様は「それは法華宗にならないで元に戻るのであれば、金は返さなければならない」とおっしゃったので、町内の者たちは喜びますが、その後があります。「この男は親代々の念仏を一年間怠ったのである。その一年分は町内の者が唱えて返しなさい」とおっしゃいました。ところが町内の者たちは皆、カチンカチンの法華宗ですので、大変迷惑に思いました。そこで皆で相談し、金は惜しくないからやったままでよいということになりました。そんなわけで、その男は浄土宗に戻り、お金はもらったまま、町内の者たちは泣き寝入りということになったのだそうでございます。

お奉行様のお考えでは「宗旨を変えさせるなど余計なお世話。だいたいそんなことを考えるのは無理な話である。無理なことをやったのだから、お金を損してもしかたがないではないか」とおっしゃったということでございます。

[ TOP ]

七条通りのほうのお話しです。その辺りで、まだ田畑が残っておりましたところへ、お金が儲かったからと蔵を建てた男がございます。ところがこの蔵が立派に建ち上がってから(蔵というのは、壁が大変分厚いので、大変時間がかかります。長い時間をかけ、装飾品も全てつけて出来上がったところに)、隣町の者が「おまえさんとこの蔵は、境界から三尺ほど出ているよ」と言ってまいりました。その主は大変困って、よく調べてみたところ、確かに一メートルほど出ております。しかし、当時は境界のくいを打ち込んでいるわけではなく、しかも田畑でしたから、ちょっとルーズになっていて確認をしておりませんでした。ところが相手は引っ込みません。そこで蔵を建てた男はお金で解決しようと、大金を持ってお詫びに参りました。しかし隣町の者は勘弁しません。そこでお奉行様に訴え出ることになりました。

それを聞いたお奉行様は「境界はきちんと守らなければならない。だから蔵を引っ込めなさい」と言われました。しかたなく蔵を建てた男は大工や左官を呼んで、蔵の一部を壊しました。せっかく建てた蔵、端っこのほうを壊すとどれほどぶざまなことになるか、ご想像いただけるかと思います。壁もし直し、所司代に報告に参りました。するとお奉行様は「その蔵を建て直した費用を計算してまいれ」とおっしゃいます。そこで計算した額を申し上げると、今度はその諸費用を隣町の抗議してきた者に「払え」という命令が下りました。「とてもそんなお金は払えません」と申し上げると「それではお前の住んでいる家や土地を没収して、これに当てる」とおっしゃって、隣町の者は追い払われるということになったのです。そのわけは「蔵を建てようとしていることは土台をつくる段階でわかっていたはず。境界を出ているのであれば、その時点で言えば訂正できたものを、蔵が全部建ってから抗議してきたのはおかしい。金欲しさに建ち上がるのを待って言ってきたもので、悪人じゃ」とおっしゃったのだそうでございます。

そういうわけで、建てたほうも蔵を引っ込めざるを得なかったのですが、抗議してきた者も、そのように罰せられたということであります。今でもこれとそっくりの話を当事者から聞いたことがございます。このお奉行様も大変賢いのですが、ここに登場する町の人たちも、いかにも元気でしたたかで、生活感に溢れていて、大変面白いものです。

このような事件が色々作品として残っているのですから、是非とも江戸時代の京都がドラマになって、姉小路だの松原通だの七条通と出てくると、我々もさぞかし楽しかろうと、そんなふうに想像いたします。拙いお話しでございましたが、皆さま方も現在の姉小路の町衆として、頑張っていただければと思います。ありがとうございました。

[ TOP ]